高額療養費制度って対象になるのかな?

出産を控え、楽しみな気持ちが高まる一方で心配になるのが金銭負担。

最初に結論を申しますと、帝王切開分娩は高額療養費制度の支給対象になります。

しかし、今まで大病など患わず、初めてこの制度を利用される方も多いのではないでしょうか。

今回は、高額療養費制度の支給を受けるにはどのような手続きが必要か。

また、いつ、どのようにそれくらいのお金が振り込まれるのかということについて、実際の体験をもとにご紹介できたらと思います。

この記事はこんな方におすすめ

- 初めての帝王切開を受ける方

- 高額療養費制度をどのような仕組みかを知りたい方

- 実際の高額療養費支給に関しての体験談を知りたい方

⒈ 高額療養費制度とは

高額療養費制度について

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。

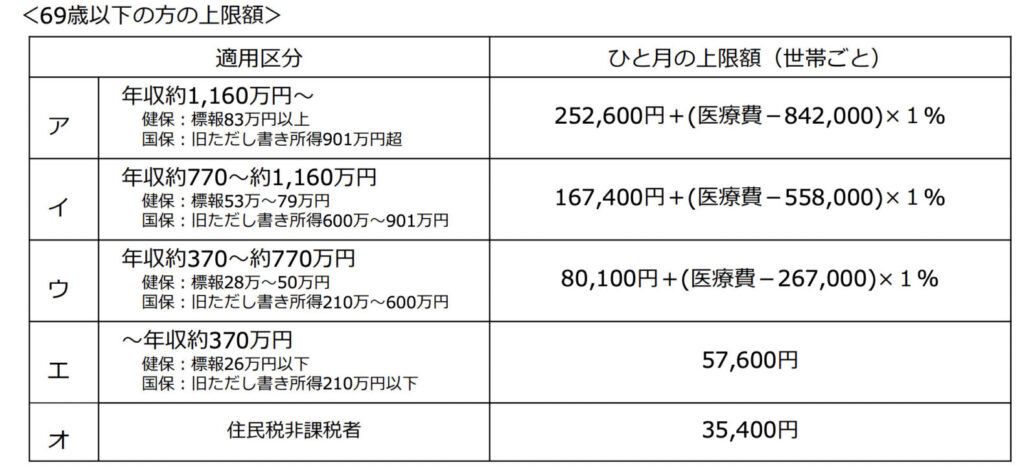

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、

いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。引用:厚生労働省ホームページ

先程もお伝えした通り、帝王切開は医療費の対象となるため、この高額療養費制度においても支給対象になります。

上限額は年齢や所得によって異なります。

年齢は69歳以下のくくりなので、出産される方は所得だけに注意して計算すれば良いかと思います。

出典:厚生労働省ホームページ

例えば、20代で年収500万円だとすると上図の(ウ)に該当します。

80,100円+(医療費ー267,000)×1%=上限額となるため、この上限額を超えた額が支給されるというわけですね。

ちなみに私は適用区分(ウ)に該当し、高額療養費上限超えの18,862円が支給されました。

ひと月にかかった世帯の医療費の合算になるため、帝王切開以外の医療費も加味される分、個人差が出るので計算してみてくださいね。

では、実際にどのように手続きしていけばよいのか解説します。

⒉ 高額療養費の申請方法と支給方法

高額療養費は、ご自身が加入している医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出します。

協会けんぽ加入者の方は、協会けんぽ都道府県支部へ申請します。

注意ポイント

✳︎支給対象は医療費のみなので、入院中の個室代や医療に関係のないサービス等は含まれません。

✳︎高額療養費はかかった医療費を暦月単位で軽減する制度であり、 月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算はできません。

→つまり、例えば5月31日に出産したとすると、手術費と入院中に使用した薬剤費などは合算することができないので注意してください。

高額療養費の支給方法には大きく分けて2つ方法があります。

①退院時に支払負担を減らす方法(限度額適用認定証を提示する方法)

②退院後に支給を待つ方法

2−1 限度額適用認定証を提示する方法

「限度額適用認定証」の申込を医療保険者に事前にしておき、分娩施設に提示しておくことで退院時の窓口の支払いが限度額までになり、負担を減らすことができます。

予定帝王切開の場合は、出産の日が決まっているため落ち着いて準備をすることができますね。

医療保険者にもよりますが、だいたい書類の提出から1週間程度で限度額適用認定書が記載した住所に届くようです。

2−2 退院後に支給を待つ方法

加入している医療保険によって申請用紙や申請方法が異なりますので、必ず確認しましょう。

もし、帝王切開が急に決まった場合でも診療を受けた月の翌月の初日から2年さかのぼって申請支給できるため、慌てる必要はありません。

⒊ 高額療法費支給までの時間

厚生労働省のホームページによると、「受診した月から少なくとも3か月程度かかります。」と記載がありました。

医療費のお支払いが困難なときには、無利息の「高額医療費貸付制度」 を利用できる場合があるそうなので、ご加入の医療保険に問い合わせてみても良いかもしれません。

もし、事前に支払が困難と予測できた場合には、前述した「限度額適用認定証」の準備をしておくことをおすすめします。

⒋ <体験談>高額療養費が自動的に振り込まれる場合

私の場合は、帝王切開分娩が出産の先日に決定しました。

急な決定だったため限度額適用認定証の準備はおろか、高額療法費についても調べられていませんでした。

出産後、限度額適用認定証を提出されますか?、と会計担当の方に聞かれて初めて存在を知ったくらいに無知でした(笑)

どうやら、限度額適用認定証は退院時に間に合わなくても、2週間後に予定している健診時に限度額適用認定証を提出し、退院費用を支払うこともできたそうです。

しかし、産後2週間といのは本当に心身ともに疲れ、手続きや申請を淡々とこなす気力なんてないどこにもない!

高額療法費について少し調べると、診療を受けた月の翌月の初日から2年さかのぼって申請支給できることがわかったので慌てて準備をすることをやめました。

退院時は、かかった医療費をそのままお支払いしました。

産後1ヶ月が経とうとした頃、ようやく体調が落ち着いてきたので、自分の加入している医療保険ではどのように高額療養費を申請すればよいか調べました。

しかし、ホームページに限度額適用認定証のことしか書かれていませんでした。

そこで、医療保険連絡先に電話で尋ねると、特に急がない場合は自動的に支給されるのを待ってもらえれば良いと説明されました。

また、支給予定日は3〜4ヶ月先になる見込みとのこと。

私の加入している医療保険では手続きや申請なしに自動給付をしてもらえる仕組みになっていたため、結果的に何も行動せず高額療養費が支給されました。

支給予定日は3〜4ヶ月先と説明がありましたが、実際に振り込まれたのは3ヶ月半後でした。

加入している医療保険については個人情報であり、伏せさせていただきます。申し訳ありません。

⒌ まとめ

最後にこの記事の内容をまとめておきます。

まとめ

- 帝王切開分娩は高額療養費の対象になる

- 高額療養費は医療費の1ヶ月の上限額を超えた場合、超えた額を支給される

- 高額療養費は限度額適用認定証を提出する方法と、ただただ支給を待つ方法がある

- 自動支給の場合は手術の約2ヶ月半後に振り込まれた(体験談)

出産において、入院費や分娩費などなかなかの費用を負担することになりますが、手続きすることで戻ってくるお金もたくさんあります。

帝王切開出産でかかった費用と戻ってきたお金についてまとめた記事があるので、よろしければこちらの記事を参考にしてみてください。

こちらもCHECK

-

-

帝王切開はいくらかかる?実際にかかった費用・手続きで戻ってきた金額・最終負担額を公開!【2022年出産】

続きを見る

出産育児一時金の仕組みについてはこちらの記事で解説しています。

こちらもCHECK

-

-

出産育児一時金の直接支払制度はどのような仕組み?どのように準備をしたらいい?【実体験を紹介】

続きを見る

最後までお読みいただきありがとうございました。